Sex Ratio: लड़कों की तुलना में लड़कियां काफी कम, लगभग 2.5 करोड़ लड़कों को शादी के लिए नहीं मिल पाएँगी लड़कियां। जाने विस्तार से। Always Right ओर Wrong.

Sex Ratio: भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात तेजी से घट रहा

भारत एक जनसंख्या बहुल देश है और यहां सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता गहरी जड़ें जमाए हुए है। लेकिन इस विशाल देश की सबसे बड़ी जनसांख्यिकीय चिंता लड़कियों का अनुपात तेजी से घटने की समस्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद, बेटियों के जन्म और पालन-पोषण को लेकर समाज में मौजूद भेदभाव अब भी स्पष्ट रूप से दिखता है। यह स्थिति केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय संकट की ओर भी अपना इशारा करती है।

Sex Ratio: वर्तमान स्थिति और आंकड़ों पर एक नजर:-

भारत में लड़कियों और लड़कों का अनुपात, जिसे आमतौर पर लिंगानुपात (Sex Ratio) कहा जाता है, पिछले कई दशकों से चिंता का विषय रहा है।

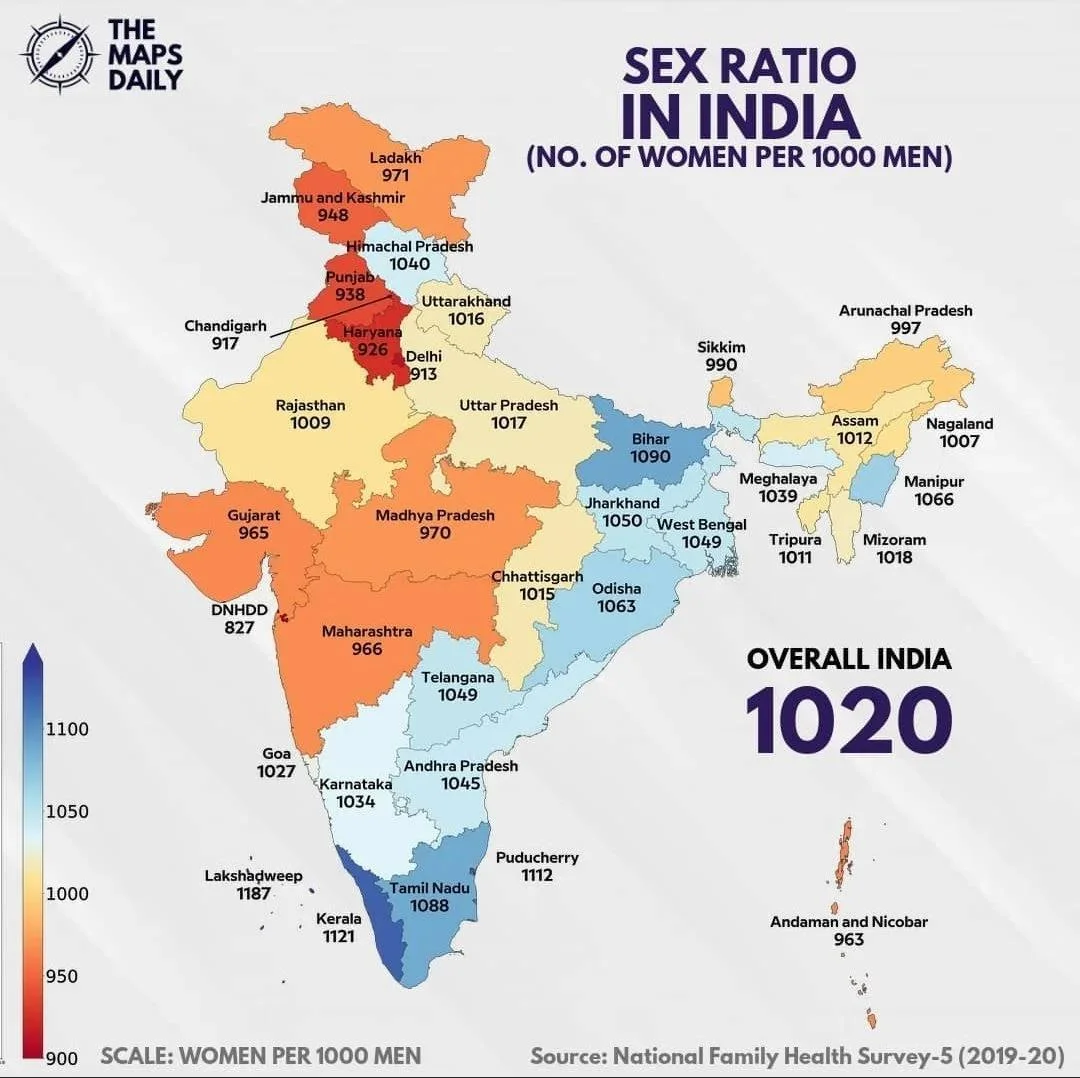

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत का कुल लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था।

- लेकिन जन्म के समय लिंगानुपात इससे भी अधिक असंतुलित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात लगभग 929 लड़कियां प्रति 1000 लड़के तक पहुंच गया है।

- कुछ राज्यों में यह स्थिति और भी गंभीर है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लड़कियों की संख्या बेहद कम पाई गई।

इस गिरते अनुपात का सीधा असर सामाजिक संतुलन, विवाह संस्था, महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता पर पड़ रहा है।

Sex Ratio: लड़कियों के घटते अनुपात के प्रमुख कारण:-

भारतीय समाज में लंबे समय से बेटे को वंश आगे बढ़ाने वाला, संपत्ति का वारिस और बुजुर्गावस्था में सहारा मानकर देखा जाता है। दूसरी ओर बेटियों को ‘पराया धन’ और आर्थिक बोझ समझा जाता है। यह मानसिकता लड़कियों के जन्म को हतोत्साहित करती है।

अल्ट्रासाउंड और अन्य आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग से भ्रूण के लिंग की पहचान कर गर्भपात करना एक बड़ी समस्या है। Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994 के बावजूद यह अवैध प्रथा भूमिगत रूप से जारी है।

भारतीय समाज में दहेज की परंपरा बेटियों को आर्थिक बोझ के रूप में प्रस्तुत करती है। गरीब परिवारों में बेटी के जन्म को अतिरिक्त खर्च और कठिनाई के रूप में देखा जाता है।

ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में अब भी शिक्षा का स्तर कम है। लोगों में लिंग समानता और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है, जिसके कारण लड़कियों को लेकर भेदभाव गहरा है।

बुजुर्गावस्था में सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी मुख्यतः बेटों पर मानी जाती है। सामाजिक सुरक्षा तंत्र कमजोर होने से माता-पिता बेटियों के बजाय बेटों को प्राथमिकता देते हैं।

कुछ परंपराओं में पितृसत्तात्मक सोच इतनी मजबूत है कि पुत्र को धार्मिक कर्मों (श्राद्ध, पितृमोक्ष आदि) के लिए अनिवार्य माना जाता है। यह भी पुत्र वरीयता को बढ़ावा देता है।

घटते अनुपात के क्या परिणाम होंगे:-

जहां लड़कियों की संख्या कम हो जाती है, वहां विवाह योग्य पुरुषों को साथी नहीं मिल पाता। इससे जबरन विवाह, मानव तस्करी और खरीद-फरोख्त जैसी अमानवीय प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।

लड़कियों की संख्या घटने से समाज में उनके प्रति असुरक्षा और हिंसा की घटनाएं बढ़ती हैं। जब महिलाएं अल्पसंख्यक हो जाती हैं, तो उन पर दबाव और नियंत्रण की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है।

पुरुषों की अधिकता से समाज में असंतुलन पैदा होता है, जो अपराध दर, यौन हिंसा और सामाजिक तनाव का कारण बन सकता है।

लड़कियों की कमी का मतलब है कि कार्यबल में महिलाएं कम होंगी। इससे न केवल आर्थिक विकास प्रभावित होगा बल्कि सामाजिक प्रगति भी धीमी पड़ जाएगी।

लिंगानुपात का असंतुलन केवल सांख्यिकीय समस्या नहीं बल्कि मानवीय संकट है। यह समाज के भीतर गहरी असमानता और अन्याय का संकेत है।

भारत सरकार के मुख्य प्रयास:-

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने लड़कियों के घटते अनुपात को रोकने के लिए कई योजनाएँ और कानून बनाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान (2015): इसका उद्देश्य बेटियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

- सुकन्या समृद्धि योजना: इसमें बेटियों के नाम पर बचत और निवेश को बढ़ावा दिया जाता है।

- PCPNDT Act, 1994: भ्रूण के लिंग परीक्षण और लिंग-आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह कानून बनाया गया।

- कन्या विवाह योजनाएँ: विभिन्न राज्यों ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए योजनाएँ शुरू की हैं।

- शिक्षा और छात्रवृत्ति कार्यक्रम: बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ और प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

सामाजिक संगठनों और जागरूकता अभियानों की मुख्य भूमिका:-

सरकारी प्रयासों के साथ-साथ कई गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और सामाजिक कार्यकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं। जागरूकता रैलियाँ, नुक्कड़ नाटक, प्रचार अभियान, और मीडिया के माध्यम से समाज में संदेश दिया जा रहा है कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं।

फिल्में और धारावाहिक जैसे दंगल, गर्ल राइजिंग और मेरी बेटी मेरी शान जैसे अभियानों ने भी मानसिकता बदलने में मदद की है।

इसका समाधान और आगे की राह:-

सबसे जरूरी है कि समाज में पुत्र वरीयता की मानसिकता को बदला जाए। बेटियों को बोझ नहीं बल्कि समान अधिकार और अवसरों की दृष्टि से देखा जाए।

महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर दिए जाएं। जब बेटियाँ आत्मनिर्भर होंगी तो परिवारों की सोच स्वतः बदलेगी।

PCPNDT Act और अन्य संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा। अवैध लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

ऐसी योजनाएँ बनानी होंगी जिससे बुजुर्गावस्था में माता-पिता केवल बेटों पर निर्भर न रहें। इससे पुत्र वरीयता की मानसिकता कमजोर होगी।

टीवी, फिल्मों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर बेटियों को लेकर सकारात्मक संदेश फैलाना होगा।

इसका निष्कर्ष:-

भारत में लड़कियों की घटती संख्या एक गंभीर चेतावनी है। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और मानवता के अस्तित्व का सवाल है। बेटियों के बिना कोई भी समाज पूर्ण नहीं हो सकता। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले दशकों में भारत को गहरे सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए जरूरी है कि सरकार, समाज, परिवार और हर नागरिक मिलकर इस समस्या को जड़ से खत्म करें। बेटी बचाना और उसे सम्मान देना केवल नैतिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि देश के भविष्य की गारंटी भी है।

Should you be interested about your color season, above all if you believe you might be a Deep Summer, learning about the deep summer color palette can be a major breakthrough for your apparel collection and hair color choices. Deep summer color analysis aids to pinpoint which chilly, soft tones match your skin ideally, whether you have a amber undertone, greenish skin, or porcelain skin. There are countless accessible tools and surveys online, including AI color analysis choices, that make uncovering your seasonal color type less complicated than ever — look at which season am i for a speedy, engaging color palette test.

Learning your color season goes beyond about clothes; it can also influence your hair color selections for upcoming trends, from crisp summer hair colors to elements that work for deep summer types flawlessly. Seasonal color analysis aids with cosmetics too, securing everything harmonizes perfectly with your natural tones. If you’re unsure whether you’re a Deep Summer or perhaps a Light Spring or Dark Winter, devoting some time with color analysis programs or free quizzes can clarify what colors actually make you glow.